# Evolution des droits des PG depuis la création de la Croix-Rouge:

Les droits des prisonniers de guerre ont connu une évolution significative depuis la création de la Croix-Rouge en 1863. À l’origine, la Croix-Rouge a joué un rôle crucial dans la promotion de l’humanité et de la protection des personnes en temps de conflit, ce qui a conduit à l’élaboration de la première Convention de Genève en 1864. Cette convention a établi des normes pour le traitement des blessés et des malades sur le champ de bataille, mais elle a également jeté les bases pour la protection des prisonniers de guerre.

# La Convention de Genève de 1929:

En 1906 et 1907, une nouvelle convention est convoquée. Elle révise les protocoles publiés en 1899 et en adopte de nouveaux. La conférence suivante ne peut être convoquée à la date prévue en raison de la survenue de la Première Guerre mondiale.

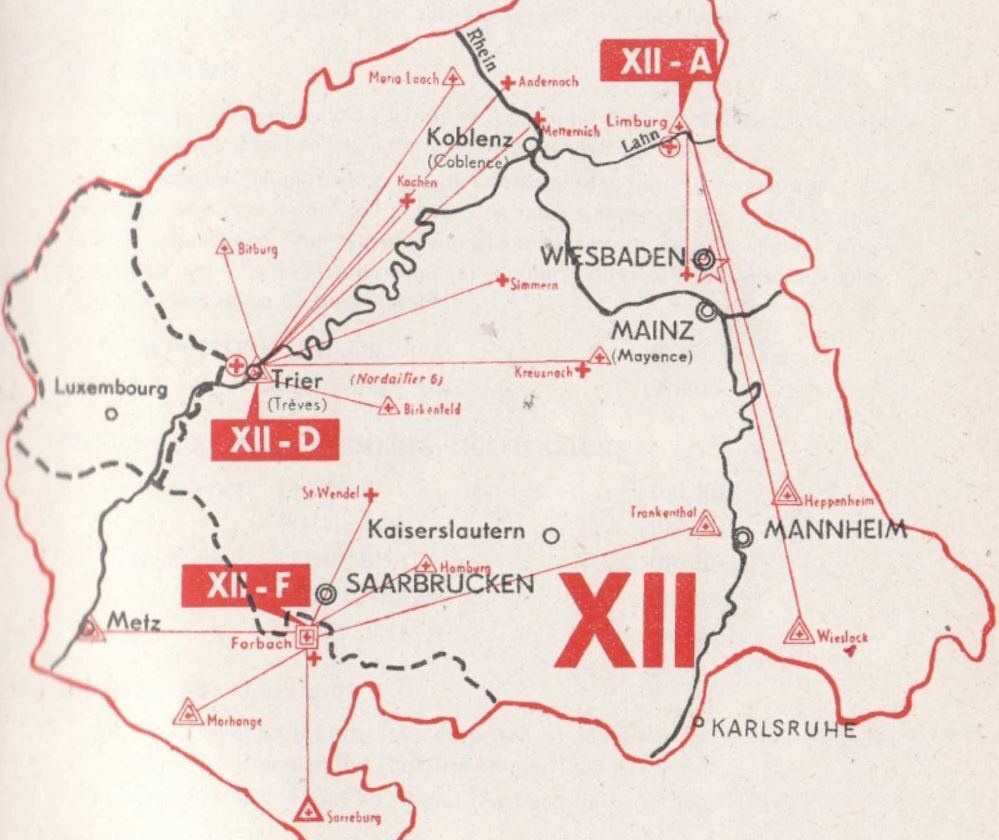

Une nouvelle conférence a lieu en juillet 1929, qui, en plus de réviser les protocoles de 1906, s’intéresse plus particulièrement à la question des prisonniers de guerre. C’est cette convention qui servaient de cadre aux visites des délégués de la Croix Rouge dans les Stalag ( voir mon article de Blog “Les visites du CICR” ).

Voici les principaux droits que cette Convention de Genève de 1929, applicable durant la 2ème guerre mondiale, garantissait:

- Traitement humain : Les prisonniers de guerre devaient être traités avec humanité et respect, sans distinction de race, de nationalité, de religion ou de croyance.

- Protection contre la violence : La convention interdisait toute forme de violence, de torture ou de traitement cruel à l’égard des prisonniers de guerre.

- Conditions de détention : Elle stipulait que les prisonniers de guerre devaient être logés dans des conditions décentes, avec un accès à la nourriture, à l’eau et aux soins médicaux.

- Droit à la correspondance : Les prisonniers avaient le droit d’envoyer et de recevoir des lettres, ce qui leur permettait de maintenir des contacts avec le monde extérieur.

- Droit à un procès équitable : En cas d’accusations criminelles, les prisonniers de guerre avaient droit à un procès équitable, avec la possibilité de se défendre.

- Protection des droits religieux : La convention garantissait également le respect des croyances religieuses des prisonniers de guerre, leur permettant de pratiquer leur foi.

- Échange de prisonniers : Elle prévoyait des dispositions pour l’échange de prisonniers de guerre entre les belligérants.

La Convention de Genève de 1929 fut ratifiée par 53 pays, voir le site officel du CICR (un traité est ouvert à la signature pendant un certain temps après la conférence qui l’a adopté. Une signature ne lie toutefois un Etat que si elle est suivie d’une ratification).

On peu remarquer l’absence notables de quelques nations belligérantes qui n’avaient pas ratifiés la convention de 1929 à l’entrée de la 2ème Guerre Mondiale. Parmi celles-ci, on peut citer :

- Le Luxembourg

- L’Union soviétique

- La Finlande

- L’Irlande

- Le Japon

Bien que la Convention de Genève de 1929 ait établi des normes importantes pour le traitement des prisonniers de guerre, elle a été renforcée par la Convention de Genève de 1949, qui a élargi et précisé ces droits.

# L’aprés-guerre:

Au fil des ans, plusieurs conventions ont été adoptées pour renforcer les droits des prisonniers de guerre. La Convention de Genève, adoptée en 1949, a spécifiquement traité le statut et les droits des prisonniers de guerre, stipulant qu’ils doivent être traités avec humanité et protégés contre la violence, les menaces et les insultes. Cette convention a également établi des règles concernant leur alimentation, leur hébergement et leur droit à la correspondance.

Depuis lors, les droits des prisonniers de guerre ont continué à évoluer, notamment avec l’adoption de protocoles additionnels aux Conventions de Genève en 1977, qui ont élargi la protection des personnes en temps de conflit armé. De plus, des efforts ont été faits pour intégrer ces droits dans le droit international humanitaire et pour sensibiliser le public à la nécessité de respecter ces normes.

À l’époque actuelle, bien que des progrès aient été réalisés, des défis persistent. Les violations des droits des prisonniers de guerre continuent d’être signalées dans divers conflits à travers le monde. Cependant, des organisations comme la Croix-Rouge et d’autres ONG travaillent sans relâche pour surveiller ces situations et promouvoir le respect des droits humains.

En résumé, bien que les droits des prisonniers de guerre aient évolué de manière significative depuis la création de la Croix-Rouge, il reste encore du travail à faire pour garantir leur protection dans tous les contextes de conflit.